GÉNEROS

Ayer, hoy y mañana: ¿se modifican los estándares de belleza que nos venden?

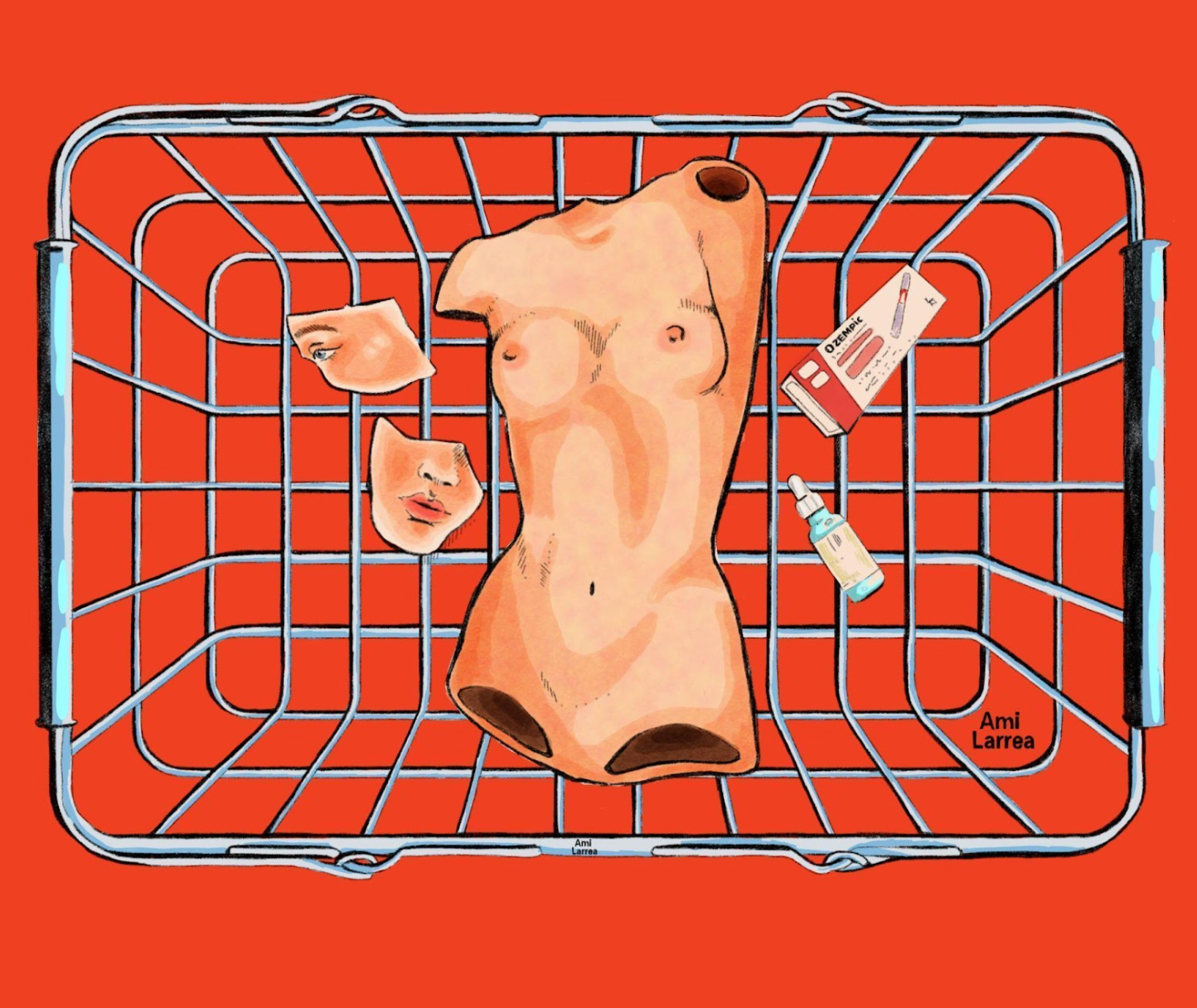

Desde la normalización del medicamento Ozempic para bajar de peso, el aumento de ganancias en las industrias estéticas, la popularidad que gana una vuelta a una moda tradicional, “femenina y simple”... Si años atrás se difundió en redes el concepto “body positive”, el cual promovía la aceptación del cuerpo en todas sus formas, en el presente los discursos se modifican, enfocándose en el extremo control de la belleza: influencers que normalizan una rutina diaria con innumerables productos y métodos, tendencias de moda que recuerdan a los años de conservadurismo, el resurgimiento de la delgadez extrema. ¿Estos estándares se modifican con el tiempo o se actualizan para las nuevas generaciones?

“Ningún gobierno tiene la potestad de cambiar, instaurar o erradicar los ideales de belleza, porque esta es una problemática multicausal y multifactorial, es decir, su existencia o desaparición no depende de un decreto” explica la socióloga e investigadora, Esther Pineda G. Egresada de la Universidad Central de Venezuela, Esther se graduó como magíster scientiarum en Estudios de la Mujer, doctora y postdoctora en Ciencias Sociales. Sus investigaciones en torno a los derechos de las mujeres y la discriminación racial han sido publicadas como libros, desde Roles de género y sexismo en seis discursos sobre la familia nuclear. Una aproximación sociológica (2010) hasta sus últimos trabajos, Ser afrodescendiente en América Latina. Racismo, estigma y vida cotidiana (2023) y La mujer espectáculo. La convergencia de las narrativas sexistas y feministas en los medios de comunicación (2024).

“Lo que sí pueden hacer los gobiernos es contribuir a su prevención y a la protección de las mujeres ante su ocurrencia en algunos ámbitos por ejemplo, mediante la tipificación de la violencia estética en la normativa jurídica existente contra la violencia hacia las mujeres, con el fin de evitar su puesta en práctica en ámbitos como el mediático o el político, o sancionar efectiva, eficiente y oportunamente cuando son cometidos delitos contra la salud y la vida de las mujeres en el contexto de la realización de procedimientos estéticos”, señala la entrevistada.

A lo largo de sus investigaciones sobre los cánones de belleza y sus efectos en la sociedad, la socióloga acuñó el concepto de “violencia estética”. La primera vez que lo nombró fue en 2012, en un artículo de opinión para el diario La Red 21 de Uruguay. “La califiqué como una violencia de orden psicológica que tiene consecuencias físicas en las mujeres, producto de la imposición de un canon de belleza, es decir, que impacta su subjetividad pero también sus cuerpos, en una sociedad que establece la belleza femenina como elemento constitutivo de la identidad y valoración femenina.”, contó Pineda G. en “Bellas para morir. Estereotipos de género y violencia estética contra la mujer”, la tercera versión de su libro publicada en 2021 por Prometeo Libros.

En la primera versión, publicada en 2014, la investigación se llamó “Bellas para morir. El establecimiento del canon de belleza femenina como una nueva forma de misoginia”.

Detrás de la violencia estética, la socióloga reconoce los métodos coactivos – la exigencia de la belleza como requisito fundamental femenino – y los persuasivos – la creencia de la belleza como elección, la cual garantiza aceptación, afecto, reconocimiento y éxito social -. Las presiones con las que se incita a las mujeres a seguir estas expectativas pueden ser directas, “a través de comentarios incisivos sobre la imagen, críticas, burlas, discriminación explícita”, o indirectas. En el caso de la presión indirecta, podemos ver el papel de los medios, los cuales instalan canones de belleza sin diversidad corporal, etaria y étnico racial así como la discriminación y rechazo a toda mujer que no siga esas reglas.

Esta metodología de violencia es vivida por todas las mujeres sin distinción. Dentro de los espacios políticos se ve las mismas exigencias que evitan la llegada a puestos de poder, ocupando el tiempo de las mujeres en las constantes preocupaciones sobre la estética y la mirada de la sociedad sobre ellas. “Por eso no debemos olvidar que la belleza ha sido históricamente uno de los mecanismos de dominación de las mujeres más eficientes, porque las mantiene alejadas de los espacios de conocimiento, liderazgo y decisión.” observa la investigadora.

Si bien los gobiernos no influyen en los estándares de belleza, las medidas de prevención y protección mencionadas por Pineda G. no son una prioridad para los estados. Sin ese mínimo control, las industrias de belleza, como las quirúrgicas y cosmetológicas, tienen paso libre para modificar sus maneras de llegar a públicos más jóvenes, instalando referencias e ideales para niñas, adolescentes y mujeres de todas las edades.

¿Cómo se actualizan los estándares que nos venden?

En “Bellas para morir”, Esther Pineda G. recorre los distintos métodos para cumplir los estándares de belleza. Desde productos cosméticos, supresiones alimentarias y fármacos adelgazantes, despigmentadores de piel, procedimientos de modelado del contorno corporal… La lista sigue. Ilustración propia.

“Veo más variedad. No el cuerpo flaco casi esquelético”, observa Ariana Gallinares, estudiante de 21 años. Al igual que muchas personas de su edad, la joven encuentra un cambio en las construcciones de belleza de la sociedad y en la manera en la que se reflejan en las redes sociales. “Antes ni ahí veía a alguien con más peso, porque no se veía como hegemónico. Tal vez la gente no se animaba a subirlo justamente porque no se veía como algo bueno”, señala sobre el contenido que suele ver regularmente.

Un detalle que remarca Gallinares es el pasaje a una moda más “simple y femenina”. “Veo mucho de los dos estilos: gente que se produce mucho para poder mostrar algo y, al mismo tiempo, alientan a que se vea natural cuando no lo es”, describe mostrando su feed de Instagram: prendas y accesorios sobrios, peinados tirantes hechos con gomina, la popular estética “clean” repetida en múltiples publicaciones. Según la estudiante, la definición de natural o “clean” es verse como si no se tuviera maquillaje, ojeras ni acné. “Verte como si no te hubieses producido”, agrega Gallinares.

Desde otra perspectiva, al analizar cómo se renuevan estos estándares para llegar a nuevas generaciones, Esther Pineda G. ve la repetición de las mismas reglas para las mujeres pero modificadas en los espacios, medios y plataformas con más audiencia “en las cuales se les muestra el ideal al que deben aspirar”. La publicidad es utilizada como herramienta fundamental para atraer a esas niñas, adolescentes y mujeres a consumir esos productos y servicios.

Esther Pineda G. en una entrevista con EFE, en Santiago, Chile. (Fuente: EFE/Rodrigo Saez)

“La violencia estética y la industria de la belleza si bien tienen premisas y prácticas generales que se repiten en cualquier lugar y época, también se reeditan constantemente, se adaptan y desarrollan narrativas y prácticas capaces de crearle la necesidad de cumplir con ese ideal de belleza a la generación más joven” argumenta Pineda. Uno de los ejemplos que la investigadora destaca son las estrategías de la industria cosmética y la instalación del skin care en niñas y adolescentes. En el caso de las mujeres, Pineda G. señala a la industria quirúrgica, captando a las mujeres treintañeras.

- En la década de 2010 se empezó a crear la ilusión de diversidad e inclusión en la moda con la incorporación en la industria de modelos curvy, indígenas, con discapacidades motoras, entre más ejemplos. Si la representación femenina siempre fue incompleta, ¿por qué se da ese “cambio” en la moda a partir de 2010?

- Nunca hubo tal inclusión. Que hayan 3 o 4 modelos que salgan del molde del ideal de belleza no significa inclusión, la participación de estas mujeres en la industria de la moda siempre fue periférica, casos aislados y excepcionales. De hecho, en la tercera edición ampliada de mi libro “Bellas para morir” publicada recientemente, rescato las cifras del informe Model in casting in fashion en el cual se visibiliza que entre los años 2019 a 2022 la diversidad de modelos a nivel mundial oscilaba entre 2 y 3%.

Gráfico que incluye en la tercera versión de “Bellas para morir”, creado a partir de cifras del informe Models in casting 2022, por Tagwalk.

- Ahora bien, ¿qué pretendía la industria de la moda al crear la ilusión de diversidad? 1. Evadir las críticas que desde distintos sectores sociales se le venían haciendo a la industria por discriminación, ausencia de diversidad corporal, y responsabilidad en la creación de estándares de belleza y favorecimiento de trastornos alimenticios. 2. Captar nuevas consumidoras de sus productos, esas mujeres que estuvieron siempre en la periferia. 3. Apropiarse de la narrativa de la diversidad corporal y contribuir a su vaciamiento de sentido y desmovilización.

- ¿Cuál es tu lectura del movimiento “body positive”? ¿Tuvo repercusiones en la sociedad?

- Soy muy crítica con el body positive. Si bien entiendo que a algunas mujeres les ha servido, a mí me parece un activismo muy centrado en una perspectiva individualista, que no hace un planteamiento estructural sobre los distintos agentes de socialización, instituciones y narrativas que favorecen el malestar y la inconformidad corporal, al mismo tiempo que no hace una crítica estructural a la discriminación social que experimentan estos cuerpos no canónicos.

La socióloga observa como la corriente se ha transformado en una tendencia utilizada por comunicadores sin conciencia ni ética, lo cual lleva a que se genere “más desinformación y confusión” . “Es decir, el body positive se centra en la idea de fortalecer el autoestima y el amor propio, pero la realidad es que yo me puedo querer mucho, pero si afuera la sociedad me sigue diciendo que mi cuerpo está mal no cambia nada; no hay transformación si no entendemos que esto no es un problema personal, sino social, colectivo”, fundamenta Esther Pineda G..